Interessengeleitetes Lernen im Deutsch-Unterricht mit freien Bildungsmaterialien fördern

Dieser Beitrag gehört zur Festreihe, die wir Annedore Prengel zu Ihrem 80. Geburtstag widmen. Weitere Beiträge, die zu dieser Reihe gehören, finden Sie unter der Kategorie #FestreiheAnnedorePrengel

(von Frank J. Müller, Juli 2025)

Der Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit interessengeleitetem Schriftspracherwerb war eine Erfahrung aus meinem Referendariat an einer „Sonderschule für Körperbehinderte“. Neben den Regelklassen gab es dort auch Klassen für Schüler:innen mit dem Förderschwerpunkt Lernen. In der 9. Klasse war ein Schüler (nennen wir ihn Paul), der trotz seines Alters noch nicht lesen und schreiben konnte. Paul hatte keinen Bezug zur Schrift und quälte sich mit den herkömmlichen Leseübungen. Er zeigte kaum Interesse an den typischen Unterrichtsinhalten. Doch im Informatikunterricht wurde seine Begeisterung für ein Thema deutlich: Wrestling. Hier ergab sich ein vielversprechender Ansatzpunkt. Wenn Wrestling das einzige Thema ist, das Paul interessiert, warum sollte man dann nicht versuchen, ihn mit Texten über John Cena und den Undertaker zum Lesen zu motivieren? Auch wenn es nicht sicher war, dass dies funktioniert, schien die Wahrscheinlichkeit, dass er sich für solche Texte mehr begeistern könnte als für Fibeltexte oder andere Materialien für Erstleser, deutlich höher. Heute ließen sich solche Inhalte leicht mit Hilfe von Tools wie ChatGPT erstellen und in ihrer Komplexität an Pauls Bedürfnisse anpassen.

Meine späteren Erfahrungen im inklusiven Unterricht an der Grünauer Gemeinschaftsschule führte mir vor Augen, dass die Verantwortung für den Erfolg eines inklusiven Unterrichts nicht allein bei den Lehrkräften liegt. Es erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Schulverwaltung, Lehrkräften, Universitäten und schulpraktischen Seminaren, um sicherzustellen, dass die Schulen den vielfältigen Bedürfnissen der Schüler:innen gerecht werden. Universitäten können nicht nur in der Lehrer:innenausbildung eine Rolle spielen, sondern – ähnlich wie in den Ingenieurswissenschaften – auch durch Entwicklungsprojekte unterstützen. Ein solches Projekt, das sich an den Interessen der Schüler:innen orientiert, stelle ich im Folgenden vor.

Basierend auf Sigrun Richters Konzept des interessenbezogenen Rechtschreiblernens (Brügelmann & Richter, 1994; Richter, 2002) stellte sich die Frage: Wenn die bestehenden Grund- und Orientierungswortschätze der Länder nicht genügend relevante Inhalte für die Schüler:innen bieten (Brügelmann & Richter, 1994), wie könnte ein Angebot aussehen, das die Interessen der Kinder und Jugendlichen aufgreift und gleichzeitig den unterschiedlichen didaktischen Ansätzen der Lehrkräfte gerecht wird? Diese agieren oft als Gatekeeper:innen und entscheiden, ob neue Lernangebote im Unterricht eingesetzt werden.

Gemeinsam mit den Sophie-Scholl-Schulen in Gießen und unterstützt durch die Aktion Mensch wurde ein Projekt initiiert, das die Entwicklung eines inklusiven Wörterbuchs für Kinder und Jugendliche als freie Bildungsmaterialien zum Ziel hatte. Mit Wort.Schule steht nun eine kostenfreie, werbefreie Plattform zur Verfügung, die sich an den Interessen der Schüler:innen orientiert.

Vielfältige Beteiligung der Endnutzer:innen – Gestaltungsfragen

Die Gestaltung der Bilder spielt eine zentrale Rolle im inklusiven Wörterbuch. Sie muss sowohl ansprechend als auch leicht verständlich sein. Für die Designer:innen-Stelle im Projekt gab es 108 Bewerbungen, die jeweils auch Beispielzeichnungen beinhalteten. Bei der Auswahl der Designer:in wurde besonders darauf geachtet, Schüler:innen, Lehrkräfte, Eltern und Studierende in den Prozess einzubeziehen. Dazu wurde ein Onlinefragebogen verwendet, der sechs ausgewählte Beispielzeichnungen von jeweils sechs Wörtern enthielt.

Insgesamt beteiligten sich 128 Personen an der Befragung, darunter 54 Schüler:innen verschiedener Klassenstufen. Die Abbildungen von Scott Krausen wurden von den Befragten als am attraktivsten und verständlichsten bewertet. Aus den offenen Antworten ging zudem hervor, dass comic-affine Schüler:innen im schulischen Kontext tendenziell einen weniger comic-haften Stil bevorzugen. So konnten die Präferenzen der Endnutzer:innen bereits zu Beginn des Projekts in die Auswahl der Mitarbeiter:innen einfließen.

Vielfältige Themen

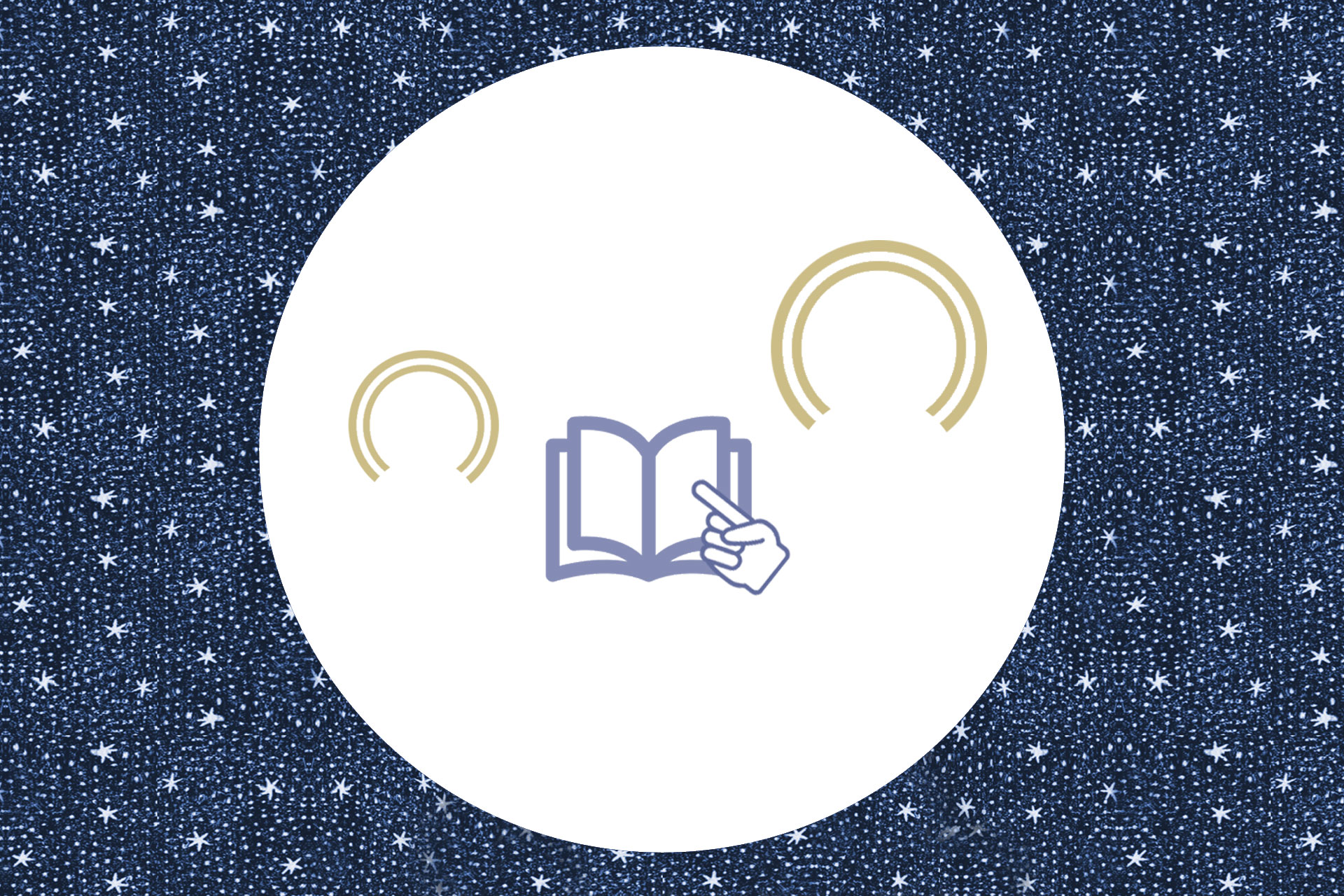

Zur Erhebung der Inhalte wurde mit Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengearbeitet. Die Schüler:innen wurden gebeten, zu einem selbstgewählten Thema Substantive, Verben und Adjektive zu sammeln. Dies erfolgte in einem spielerischen, rundenbasierten Verfahren: In der ersten Runde gab es für jedes gefundene Wort einen Punkt. In der zweiten Runde sollte ein neues Team weitere Wörter zu demselben Thema finden und erhielt dafür pro Wort zwei Punkte. Dieses Prinzip wurde bis zur fünften Runde fortgeführt. Auf diese Weise konnten mehr themenbezogene Wörter gesammelt werden als in einem klassischen aufsatzbasierten Verfahren (Flint & Roeske, 2017), bei dem in der Regel viele Funktionswörter dominieren.

Bisher enthält die Datenbank 8.204 Wörter. Zusätzlich liegen thematische Sammlungen mit weiteren 25.835 Wörtern vor, die sich auf etwa 8.000 eindeutige Begriffe reduzieren lassen, die zukünftig noch hinzugefügt werden. Abbildung 1 bietet einen Überblick über die bereits abgedeckten Themen. Lehrkräfte und ihre Klassen sind herzlich eingeladen, sich mit weiteren thematischen Sammlungen am Projekt zu beteiligen.

Vielfältige Abbildungen

Auch im Rahmen der Befragung wurde die Notwendigkeit betont, Vielfalt in den dargestellten Figuren abzubilden. Dies wurde durch die Entwicklung eines gemeinsam festgelegten Figurenpools umgesetzt, der Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Aussehens und mit verschiedenen kulturellen Hintergründen umfasst. Diese vielfältigen Figuren erscheinen in den unterschiedlichen Abbildungen des Wörterbuchs.

Es werden kontinuierlich Abbildungen ergänzt.

Vielfältige und anpassbare Oberfläche

Im Verlauf des Projekts Wort.Schule zeigte sich, dass Lehrkräfte sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, wie ein Wörterbuch gestaltet sein sollte. Gleichzeitig war es unser Ziel, basierend auf den Erfahrungen der norwegischen Kolleg:innen von NDLA, keine festen didaktischen Vorgaben zu machen, sondern verschiedene didaktische Zugänge zuzulassen (Müller, 2019, p. 30). Insgesamt ergeben sich durch die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten 10.752 Varianten, wie die Seite Wort.Schule aussehen kann. Dazu zählen die Auswahl der Schrift (7 verschiedene Schriften, von Druckschrift über Grundschrift bis zu Schulausgangsschriften), verschiedene Lineaturen (inklusive Lineaturhäuschen), Silbenbögen und Einfärbung der Silben, Montessori- und FRESCH-Symbole sowie Symbole für das Wortgeschlecht. Auch die Bezeichnung der Wortarten (Nomen, Substantiv, Namenwort), der Wortgeschlechter (Femininum, weiblich) und des Numerus (Singular, Einzahl) kann individuell angepasst werden.

Darüber hinaus lässt sich auswählen, welche Informationen zu den Wörtern angezeigt werden sollen. Die personalisierten Ansichtseinstellungen können über einen Link an die Schüler:innen weitergegeben werden, sodass es nicht notwendig ist, Konten für die Schüler:innen anzulegen.

Vielfältige Zugänge

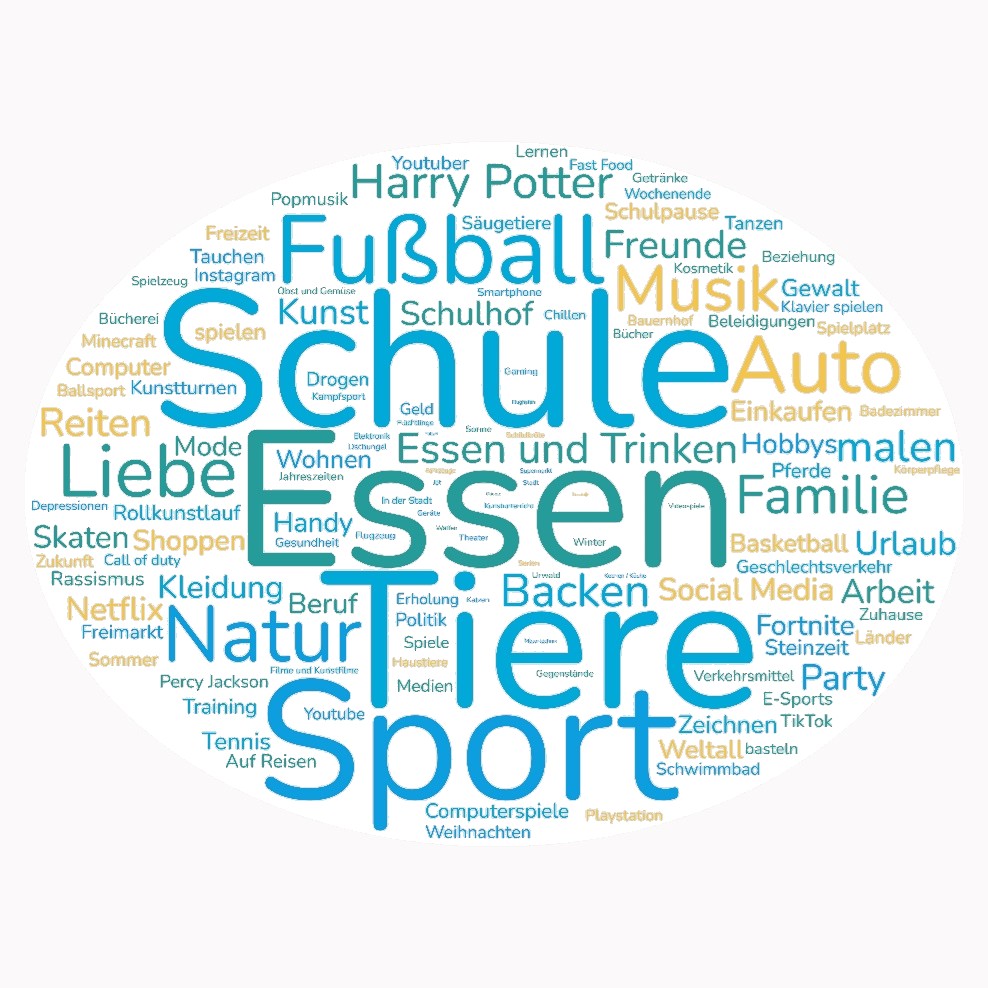

Eine spannende Frage beim Zugang zu Wörterbüchern und Wortschätzen ist, wie das gesuchte Wort gefunden werden kann. Bei gedruckten Wörterbüchern muss man eine Vorstellung davon haben, wie das Wort heißt und wie es geschrieben wird. Wenn man beispielsweise das Wort „Vogel“ sucht und unsicher ist, ob es mit „f“, „pf“ oder „v“ geschrieben wird, kann die Suche für wenig geübte Leser:innen problematisch sein. Bei Wort.Schule hingegen können fehlerhafte Schreibweisen teilweise durch eine phonetische Suche (z. B. „Fogel“) aufgefangen werden. Zudem kann die Suchstrategie angepasst werden, indem bekannte Wortbestandteile (z. B. „ogel“) eingegeben werden. Diese Funktion ist bei anderen Online-Wörterbüchern oft nicht vorhanden, da sie in der Regel keine Vorschläge bei der Suche anzeigen und den ersten Buchstaben stark gewichten.

Wie aber können Schüler:innen ein Wort finden, das sie im Deutschen noch nicht kennen? Wort.Schule bietet hier zusätzliche Zugangswege. So können Wörter entweder über thematische Listen oder über Kategorien gefunden werden. Ein besonders interessanter Zugang ist jedoch die Suche über Stichwörter. Mit deren Hilfe lässt sich die Auswahl immer weiter eingrenzen. Zum Beispiel führen die Stichwörter „Tier“, „groß“ und „weiß“ zu den Ergebnissen „Schaf“, „Eisbär“ und „Schwan“. Über die integrierte Sprachausgabe können sich die Lernenden dann auch die Aussprache der jeweiligen Wörter anhören, ohne auf eine Lehrkraft angewiesen zu sein.

Die Zuordnung der Stichwörter zu den 8.000 Wörtern in der Datenbank ist noch nicht vollständig ausgearbeitet, wird jedoch in den kommenden Monaten durch eine Kombination aus KI-Vorschlägen und menschlicher Auswahl ergänzt. In einem nächsten Schritt sollen auch die Schüler:innen aktiv daran beteiligt werden, um herauszufinden, welche Stichwörter für Kinder und Jugendliche am nützlichsten sind.

Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten – Offenheit und Nachhaltigkeit

Das Projekt Wort.Schule greift die Idee freier Bildungsmaterialien (Open Educational Resources – OER) auf. Der Grundgedanke hinter OER ist es, Bildungsinhalte nicht immer wieder neu zu entwickeln, sondern sie auf Grundlage einer freien Lizenz flexibel und vielseitig einsetzbar zu machen. In Anlehnung an David Wileys 5R-Modell ermöglichen freie Bildungsmaterialien, Inhalte zu bewahren, zu vervielfältigen, zu verwenden, zu verarbeiten, zu vermischen und zu verbreiten (Muuß-Merholz, 2015).

Die UNESCO (2019, p. 5) hat in ihrer Definition besonders den Mehrwert von OER für inklusive Kontexte hervorgehoben: „Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) bietet ein großes Potenzial für einen effektiven, gerechten und inklusiven Zugang zu OER und deren Nutzung, Anpassung und Weiterverbreitung. Sie kann Möglichkeiten eröffnen, OER jederzeit und überall für alle zugänglich zu machen, auch für Menschen mit Behinderungen und für marginalisierte oder benachteiligte Gruppen. Sie kann dazu beitragen, die individuellen Bedürfnisse der Lernenden zu erfüllen, die Gleichstellung der Geschlechter wirksam zu fördern und Anreize für innovative pädagogische, didaktische und methodische Ansätze zu schaffen.“

Um dies zu ermöglichen, setzt Wort.Schule auf die cc-0-Lizenz, die freiest mögliche Lizenzform. Das bedeutet, dass alle Bilder von Wort.Schule ohne Quellenangabe in beliebigen Kontexten genutzt werden können. Sie stehen beispielsweise für Unterrichtsmaterialien jeglicher Art zur freien Verfügung.

Die Weiterverwendung ist jedoch nicht auf den Unterricht beschränkt: Auch andere Projekte können auf den Vorarbeiten von Wort.Schule aufbauen, ohne lizenzrechtliche Einschränkungen. Bilder und der Quelltext der Software können kostenfrei weitergenutzt werden, was zu einer besonders nachhaltigen Nutzung der investierten Mittel beiträgt.

Wort.Schule zeigt, wie die Berücksichtigung der Interessen der Lernenden den Schriftspracherwerb fördern kann. Freie Bildungsmaterialien bieten eine einzigartige Möglichkeit, Lernangebote flexibel und anpassbar zu gestalten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Indem wir die Interessen der Lernenden, wie Paul, ernst nehmen und sie und ihre Themen aktiv in die Entwicklung von Lernmaterialien einbeziehen, legen wir den Grundstein für ein inklusives und nachhaltiges Bildungssystem. Wenn wir zudem die verschiedenen didaktischen Ansätze der Lehrkräfte und die Abbildung vielfältiger Lebensrealitäten berücksichtigen, können wir eine große Anzahl von Lernenden erreichen und sie mit qualitativ hochwertigen, kostenfreien und zugänglichen Materialien versorgen. So schaffen wir gemeinsam langfristig faire Bildungschancen für alle, im Sinne einer Pädagogik der Vielfalt (Prengel 1993) und wertschätzender pädagogischer Beziehungen (Prengel 2013).

Autor und Bezug zu Annedore Prengel

Nach meiner Promotion bei Annedore zur „Zufriedenheit von Eltern mit der integrativen Grundschule ihrer Kinder“ und meiner Tätigkeit als Sonderpädagoge an der Grünauer Gemeinschaftsschule in Berlin habe ich die Professur für „Inklusive Pädagogik bei Beeinträchtigungen des Lernens und der Geistigen Entwicklung in den Sekundarstufen“ übernommen.

Mein Schwerpunkt liegt auf Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrkräfte in heterogenen Lerngruppen durch inklusive Open Educational Resources, auf dem Forschenden Studieren, um integrationspädagogische Entwicklungen zugänglich zu gestalten, sowie auf Fragen der Einbeziehung weiterer Heterogenitätsdimensionen.

Mit Annedore Prengel verbindet mich seit meiner Promotion bei ihr ein wunderbares Gefühl von in Geborgenheit streiten zu können, über das WIE von gemeinsamem Unterricht, ohne sich über das OB uneins zu sein. Durch die Projekte Blick zurück nach vorn und path²in Lernpfade in die inklusive Pädagogik ist es mir einerseits gelungen Einblick in ihre Biographie und ihr Werk zu erhalten und andererseits die einzelne Themen mit ihr noch mal in Videointerviews zu beleuchten und für Studierende und Interessierte zugänglich zu machen. Für das REMI-Projekt durfte ich als Critical friend meine Gedanken zum Bereich Arbeitslehre beisteuern.

Danke liebe Annedore!

Literatur

Brügelmann, H., & Richter, S. (1994). Häufigkeit vs. Bedeutsamkeit. Oder: Was macht eine Wortauswahl zum Grundwortschatz? In H. Brügelmann & S. Richter (Eds.), Wie wir recht schreiben lernen : 10 Jahre Kinder auf dem Weg zur Schrift (pp. 169–176). Libelle.

Flint, C., & Roeske, A. (2017). „(rechtschreib)lernen inklusive“ – Interessengeleitetes Rechtschreiblernen – Wortschatzanalysen in inklusiven Settings [Unveröffentlichte Masterarbeit]. Universität Bremen (unveröffentlicht).

Müller, F. J. (2019). Chancen und Herausforderungen staatlich finanzierter, frei verfügbarer Bildungsmaterialien (OER) am Beispiel der Plattform ndla.no in Norwegen – ein Weg zu mehr Inklusion? Verlag ZLL21 e.V. https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=16993&la=de

Muuß-Merholz, J. (2015). Zur Definition von „Open“ in „Open Educational Resources“ – die 5 R-Freiheiten nach David Wiley auf Deutsch als die 5 V-Freiheiten. https://open-educational-resources.de/5rs-auf-deutsch/

Richter, S. (2002). Interessenbezogenes Rechtschreiblernen : methodischer Leitfaden für den Rechtschreibunterricht in der Grundschule (1. Aufl.,). Westermann.

UNESCO. (2019). Recommendation on Open Educational Resources (OER). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373755/PDF/373755eng.pdf.multi.page=3

Prengel, A. (1993). Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in interkultureller, feministischer und integrativer Pädagogik. Leske + Budrich, (Vierte Auflage. 2019)

Prengel, A. (2013). Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz. Barbara Budrich, Opladen/Farmington Hills