Menschenrechte in pädagogischen Beziehungen – ein Plädoyer für eine partizipative Erarbeitung von Regeln als Beispiel für Menschenrechtsbildung

Dieser Beitrag gehört zur Festreihe, die wir Annedore Prengel zu Ihrem 80. Geburtstag widmen. Weitere Beiträge, die zu dieser Reihe gehören, finden Sie unter der Kategorie #FestreiheAnnedorePrengel

(von Sandra Reitz, Juli 2025)

Die Beziehungskiste mit den Menschenrechten

Auf den ersten Blick mutet es vielleicht seltsam an, etwas so Normatives wie Menschenrechte und die Beziehungsebene zusammenzubringen. Soll jetzt auch noch geregelt werden, wie wir persönliche Beziehungen eingehen, lieben, streiten, diskutieren, interagieren? Ja und nein:

Menschenrechte haben zum Ziel, allen ein Leben in Würde und Freiheit zu ermöglichen. Aber nicht alles, was zu einem „guten Leben“ dazugehört, ist auch ein Menschenrecht. Es gibt kein Recht auf Liebe oder Freundschaft. So funktionieren Liebe und Freundschaft ja auch nicht, sie lassen sich nicht einfordern, schon gar nicht vom Staat. Aber der Staat hat eine Schutzfunktion, auch innerhalb Beziehungen. So wird Gewalt beispielsweise in häuslichem Umfeld geahndet, eben weil Gewalt ein Leben in Freiheit und Würde gefährdet.

Die Asymmetrie der pädagogischen Beziehung und die Notwendigkeit von Regeln

Noch dazu geht es ja hier um pädagogische Beziehungen, und die sind nun einmal asymmetrisch. Da kann noch so viel (richtige) Rede sein von Interaktionen auf Augenhöhe und davon, dass Lehrende immer auch Lernende sind. In pädagogischen Settings ist immer klar, wer lehrende und wer lernende Person ist, wer für die Anwesenheit (im Regelfall) bezahlt wird und wer die Macht hat, Regeln aufzustellen und für ihre Einhaltung zu sorgen. Und weil pädagogische Beziehungen asymmetrisch sind und die Macht bei den Lehrenden liegt, ist es sinnvoll, dieser Macht auch Grenzen zu setzen und darüber zu reflektieren, wie ich als Lehrende mit dieser Macht umgehe. Das betrifft didaktische Fragen, also wie partizipativ meine Bildungspraxis ist, aber auch strukturelle, also wie Entscheidungen in der Bildungsinstitution getroffen werden.

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“, so heißt es in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Natürlich sind bei „allen Menschen“ auch die Lehrenden gemeint – auch ihre Würde und Rechte dürfen nicht verletzt werden. Dementsprechend macht es Sinn, im pädagogischen Kontext gemeinsame Regeln zu vereinbaren, die auf den Menschenrechten basieren. Denn die Menschenrechte können sehr abstrakt wirken – für ihre Anwendung in einem konkreten Kontext wie in einer Bildungssituation hilft es, sie auf diesen Kontext anzuwenden und für alle verständlich zu formulieren.

Auf erziehungswissenschaftlicher Ebene hat Annedore Prengel (2022) nicht nur die Relevanz pädagogischer Beziehungen in den Fokus gerückt, sondern auch wesentliche Prinzipien der Menschenrechte bereits übersetzt, vor allem mit Begriffen und Konzepten wie egalitäre Differenz und Intersektionalität, Anerkennung, Verletzlichkeit und Partizipation (vgl. etwa Prengel 2022 sowie Hehn-Oldiges & Prengel 2022). Die Reckahner Reflexionen und das begleitende Regelbüchlein wenden diese Prinzipien praktisch an und sind ein Beispiel für Regeln im Kontext von Bildungsinstitutionen, die sich aus den Menschenrechten ableiten lassen. Auf diese – im Idealfall gemeinsam entwickelten Regeln – können sich dann alle berufen – Lehrende wie Lernende. Manche Regeln sind bereits vorgegeben, insbesondere der gesetzliche Rahmen, aber auch verwaltungstechnische Vorgaben. Dennoch gibt es innerhalb der bestehenden Normen auch Spielraum, diesen gilt es zu identifizieren und zu nutzen, um die Lern- und Arbeitsumgebung so zu gestalten, wie von den Beteiligten gewünscht. Ich kann mir Verbündete suchen, um die Struktur der gesamten Bildungsinstitution anzuschauen und Veränderungsprozesse anzustoßen, und ich kann mit meiner Lerngruppe schauen, wie ich Regeln für den alltäglichen Umgang gestalten und umsetzen kann.

Warum Regeln partizipativ entwickeln?

Auch wenn die gemeinsame Entwicklung der Regeln Zeit kostet – dieser partizipative Anspruch hat sowohl ethische als auch pragmatische Gründe: Der pragmatische Grund ist, dass sich mit den Regeln auch eine Verbindlichkeit ergeben muss. Diese Verbindlichkeit kann mit Sanktionen hergestellt werden – oder mit Einsicht und Partizipation. Sanktionen sind im menschenrechtlichen Kontext durchaus schwierig: Auch hier muss die Menschenwürde gewahrt werden (vgl. UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 28, Absatz 2). Aus pädagogischer Sicht können Sanktionen, insbesondere wenn die Einsicht des Gegenübers nicht gegeben ist, die Beziehungsebene belasten und die Rede von der Augenhöhe ad absurdum führen. Wenn ich aber die Regeln mit entwickelt habe, da vielleicht sogar ein Wort oder ein Aspekt drin ist, den ich eingebracht habe, weil er mir wichtig ist – dann sorge ich auch mit viel mehr Engagement für die Einhaltung der Regeln.

Der ethische Grund schließlich hat mit den Menschenrechten und Menschenrechtsbildung zu tun: Partizipation ist selbst ein wichtiges Prinzip der Menschenrechte, nicht nur ein Mittel zum Zweck (vgl. Reitz 2015). Deshalb ist Partizipation in einer menschenrechtsorientierten Bildung grundsätzlich ein wesentlicher Bestandteil – ebenso wie Diskriminierungsschutz und Inklusion.

Die partizipative Entwicklung von Regeln als Beispiel für Menschenrechtsbildung

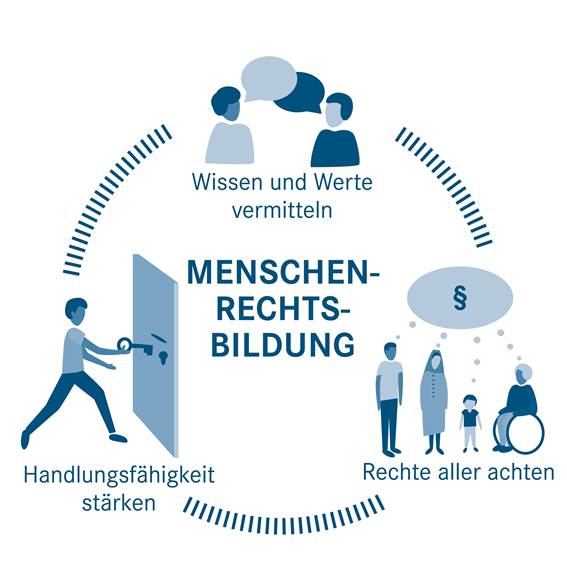

Menschenrechtsbildung geht noch einen Schritt weiter als menschenrechtsorientierte Bildung, denn sie hat zum Ziel, Menschenrechte zu stärken. Menschenrechtsbildung besteht aus drei Ebenen, die nicht trennscharf sind, aber die alle drei notwendig sind, damit Menschenrechtsbildung den Namen auch verdient:

1. Lernen über Menschenrechte, also das Lernen und Diskutieren von Wissen und Werten zu Menschenrechten.

2. Lernen durch Menschenrechte, was bedeutet, dass die Lernumgebung so gestaltet ist, dass die Menschenrechte aller geachtet werden.

3. Lernen für Menschenrechte, also die Menschen darin zu stärken, ihre Rechte wahrzunehmen und auszuüben sowie die Rechte anderer zu achten und hochzuhalten (vgl. UN-Erklärung über Menschenrechtsbildung und -training, Artikel 2).

Menschenrechtsbildung bedeutet also nicht nur eine Vermittlung von Wissen und ein Raum zur Reflexion, sondern auch den Versuch, die Welt aus menschenrechtlicher Perspektive ein kleines bisschen besser zu gestalten.

(Grafik © Deutsches Institut für Menschenrechte)

Mit dem Aushandeln der Regeln und der Herstellung menschenrechtlicher Bezüge zu den Regeln kann ich auf allen drei Ebenen arbeiten:

- Ich kann – je nach Altersstufe natürlich unterschiedlich tiefgehend – erst einmal in Menschenwürde und Menschenrechte einführen, also Wissen vermitteln und mit den Menschenrechten das Ziel der Regeln begründen. Die Kernaussage aus Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass alle Menschen die gleichen Rechte und auch alle Menschenwürde haben, kann bereits sehr früh vermittelt werden: Oft ist eine emotionale Reaktion auf Ungerechtigkeiten in diesem Bereich zu beobachten, an die ich anknüpfen kann. Ich kann mit den Lernenden sprechen, um herauszufinden, welche Werte ihnen im alltäglichen Umgang miteinander wichtig sind. Ich kann dann verdeutlichen, dass zumindest ein Teil dieser Werte sich auch in den Menschenrechten wiederfindet. So lässt sich der Wunsch, nicht beschimpft, ausgelacht, geschlagen oder ungerecht behandelt zu werden, übersetzen in Diskriminierungsschutz, den Schutz von körperlicher Unversehrtheit und die Achtung der Menschenwürde.

- Diese gemeinsame Erarbeitung von Regeln hilft dabei, die Lernumgebung menschenrechtskonform zu gestalten. Ich kann auch einen Teil der Verantwortung für die Lernumgebung mit der Lerngruppe teilen. Nicht nur die Inhalte von Regeln, sondern auch die Umsetzung und die dazugehörigen Prozesse können partizipativ gestaltet werden, etwa mithilfe eines Klassenrats. Inwiefern Lernumgebung, Rahmenbedingungen und der alltägliche Umgang miteinander noch verbessert oder noch stärker an den Menschenrechten und menschenrechtlichen Prinzipien wie Inklusion, Partizipation, Diskriminierungsschutz ausgerichtet werden können, sollte Bestandteil einer regelmäßigen Reflexion sein.

- Und schließlich stärke ich auch die Wahrnehmung und die Ausübung der Menschenrechte, wenn sich die Lernenden im Idealfall selbst daran erinnern, in ihrem alltäglichen Umgang die Menschenrechte und -würde aller zu achten und Verbesserungsmöglichkeiten auf struktureller Ebene Schritt für Schritt umgesetzt werden.

Warum menschenrechtliche Bezüge benennen?

Partizipation, Klassenrat und Demokratiebildung sind keine wirklich neuen Konzepte, doch immer wieder muss dafür geworben und gekämpft werden. Gleiches gilt für Menschenrechte und Menschenrechtsbildung. Die Regeln, die wir uns für den alltäglichen Umgang miteinander geben, sind nicht willkürlich, sondern sollten an menschenrechtlichen Prinzipien orientiert und daher so inklusiv, partizipativ und diskriminierungskritisch wie möglich gestaltet und umgesetzt werden.

Wenn ich nicht nur nach diesen Prinzipien handle, sondern dabei auch die relevanten Menschenrechte benenne, bedeutet das eine Ermächtigung: Es macht einen Unterschied, ob ich um Toleranz bitte oder mein Recht einfordere, nicht diskriminiert zu werden. Bildungspraktiker*innen sollten zu dieser Art von Ermächtigung beitragen und sich somit als Verteidiger*innen von Menschenrechten verstehen.

Bezug zu Prof. Dr. Annedore Prengel

Dr. Sandra Reitz hat im Deutschen Institut für Menschenrechte (DIMR) die Funktion als Stabsstelle Grundsatzfragen der Menschenrechtsbildung inne, zuvor war sie langjährige Leiterin der Abteilung Menschenrechtbildung im DIMR. Annedore Prengel lud sie 2013 zu ihrem Arbeitsbeginn am Institut zu einem Kaffee ein. Dieses erste Treffen wie auch alle folgenden und die einmalige herzliche Atmosphäre in Reckahn, die Annedore dort geschaffen hat, sind liebe Erinnerungen. Annedore Prengel lebt, was sie schreibt und lehrt: Wertschätzung und Anerkennung aller Menschen, kein Funken Arroganz trotz ihrer enormen Leistungen, die Fähigkeit, sehr viele Menschen produktiv und solidarisch zusammenzubringen und eine einmalige Warmherzigkeit im Umgang.

Literaturverzeichnis

Annedore Prengel (2022): Schulen inklusiv gestalten. Eine Einführung in Gründe und Handlungsmöglichkeiten. Opladen, Berlin & Toronto: Barbara Budrich. S. 32-42.

Martina Hehn-Oldiges & Annedore Prengel (2022): Menschenrechte im Kontext pädagogischer Beziehungen. In: Nico Leonhardt, Robert Kruschel, Saskia Schuppener & Mandy Hauser (Hrsg.): Menschenrechte im interdisziplinären Diskurs. Perspektiven auf Diskriminierungsstrukturen und pädagogische Handlungsmöglichkeiten. Weinheim, Basel: Beltz Juventa. S. 88-102.

Reitz, Sandra (2015): Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Partizipation. Was aus menschenrechtlicher Sicht im Bildungsbereich getan werden muss. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte. Abrufbar unter https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/PP_31__Kinder_und_Jugendliche_haben_ein_Recht_auf_Partizipation.pdf

UN, General Assembly (1989): Convention on the Rights of the Child (CRC). UN Doc. A/Res/44/25

UN, General Assembly (2012): United Nations Declaration on Human Rights Education and Training, UN Doc. A/RES/66/137